Inmitten einer typischen märkischen Landschaft liegt fünf Kilometer westlich von Berlin das "Olympische Dorf" der Sommerspiele von 1936. Von der Wehrmacht gebaut, nach der Olympiade auch von ihr genutzt, blieb es eine Kaserne: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Dallgow sowjetischer Militärstützpunkt. Heute, nach dem Abzug der "Westgruppe", liegt das Gelände brach.

Inmitten einer typischen märkischen Landschaft liegt fünf Kilometer westlich von Berlin das "Olympische Dorf" der Sommerspiele von 1936. Von der Wehrmacht gebaut, nach der Olympiade auch von ihr genutzt, blieb es eine Kaserne: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Dallgow sowjetischer Militärstützpunkt. Heute, nach dem Abzug der "Westgruppe", liegt das Gelände brach.

Die Geschichte der Anlage begann weit vor 1936. Bei den Zwischenspielen 1906 in Athen wurde zum ersten Mal der Versuch gemacht, die Olympioniken gemeinsam in einer Art Lager unterzubringen. In Los Angeles 1932 schließlich setzte sich die Idee eines "Dorfes" durch. Von nun an sollte an die Tradition der klassischen Olympiade angeknüpft werden. Beim olympischen Kongress 1930 in Berlin waren die Weichen für das Olympische Dorf von Los Angeles gestellt worden. Die deutschen Sportler studierten in Kalifornien sehr genau, was sie vorfanden. Für die XI. Sommerspiele wurden sie darum zu wertvollen Beratern bei der Planung.

Anfangs dachte man dabei weniger an einen Neubau. Gesucht wurde ein billiges Massenquartier. Schon bald zeigte sich allerdings, dass man um ein eigens gebautes Lager nicht herumkommen würde. Auf Anregung des sportbegeisterten General von Reichenau wurde das Gelände nördlich der "Hamburger Chaussee", der heutigen B5, ausgewählt. Hier stampfte die Wehrmacht in weniger als zwei Jahren auf über 50 Hektar Fläche das Dorf aus dem Boden. Die Planung lag in den Händen von Professor Werner March, der zuvor schon das Olympiastadion entworfen hatte. Außerdem arbeiteten Walter March, der Architekt Georg Steinmetz und der Landschaftsarchitekt Heinrich Wiepking-Jürgensmann an den Entwürfen mit. March versuchte den natürlichen Charakter der Landschaft zu erhalten. Zum Beispiel wurden Uferlinien von Teichen und Bachläufen nicht begradigt. Auch heute noch wirkt das Gelände idyllisch.

Anfangs dachte man dabei weniger an einen Neubau. Gesucht wurde ein billiges Massenquartier. Schon bald zeigte sich allerdings, dass man um ein eigens gebautes Lager nicht herumkommen würde. Auf Anregung des sportbegeisterten General von Reichenau wurde das Gelände nördlich der "Hamburger Chaussee", der heutigen B5, ausgewählt. Hier stampfte die Wehrmacht in weniger als zwei Jahren auf über 50 Hektar Fläche das Dorf aus dem Boden. Die Planung lag in den Händen von Professor Werner March, der zuvor schon das Olympiastadion entworfen hatte. Außerdem arbeiteten Walter March, der Architekt Georg Steinmetz und der Landschaftsarchitekt Heinrich Wiepking-Jürgensmann an den Entwürfen mit. March versuchte den natürlichen Charakter der Landschaft zu erhalten. Zum Beispiel wurden Uferlinien von Teichen und Bachläufen nicht begradigt. Auch heute noch wirkt das Gelände idyllisch.

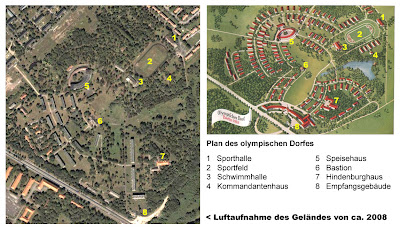

Es entstanden 161 Gebäude, davon 141 Wohnhäuser mit jeweils acht bis zwölf Appartements, Empfangs- und Wirtschaftsgebäude, ein Sportplatz mit Fußballfeld, Laufbahn sowie eine Sport- und eine Schwimmhalle und ein rund 6,5 Kilometer langes Straßennetz. Immer zwei Athleten hatten ein Wohn- und Schlafzimmer zur Verfügung. Wohl bemerkt: Athleten. Zwar war Jesse Owens hier untergebracht, doch die Leichtathletin Hedwig Weiß oder die Schwimmerin Magda Lenkei nicht. Das Dorf war den männlichen Sportlern vorbehalten. Auch die Kanuten und die Ruderer kamen nicht nach Döberitz. Sie wohnten nahe dem Wettkampfort Grünau an der Ostsee.

Es entstanden 161 Gebäude, davon 141 Wohnhäuser mit jeweils acht bis zwölf Appartements, Empfangs- und Wirtschaftsgebäude, ein Sportplatz mit Fußballfeld, Laufbahn sowie eine Sport- und eine Schwimmhalle und ein rund 6,5 Kilometer langes Straßennetz. Immer zwei Athleten hatten ein Wohn- und Schlafzimmer zur Verfügung. Wohl bemerkt: Athleten. Zwar war Jesse Owens hier untergebracht, doch die Leichtathletin Hedwig Weiß oder die Schwimmerin Magda Lenkei nicht. Das Dorf war den männlichen Sportlern vorbehalten. Auch die Kanuten und die Ruderer kamen nicht nach Döberitz. Sie wohnten nahe dem Wettkampfort Grünau an der Ostsee.

Obwohl somit das Dorf gar kein "Dorf für alle" werden sollte, zeichnete sich schon bald ab, dass die gerade entstehenden Kapazitäten nicht ausreichen würden. So gliederte man die angrenzende Kaserne einer Fliegerabwehr-Einheit an. Hermann Göring, damals Luftfahrtminister, machte es möglich. 1.180 Sportlern bot dieser Bau Platz. Damit waren in Döberitz mehr als 4.000 Athleten zu Gast.

Obwohl somit das Dorf gar kein "Dorf für alle" werden sollte, zeichnete sich schon bald ab, dass die gerade entstehenden Kapazitäten nicht ausreichen würden. So gliederte man die angrenzende Kaserne einer Fliegerabwehr-Einheit an. Hermann Göring, damals Luftfahrtminister, machte es möglich. 1.180 Sportlern bot dieser Bau Platz. Damit waren in Döberitz mehr als 4.000 Athleten zu Gast.

Hier eine kurze Beschreibung der wichtigsten Gebäude des olympischen Dorfs:

Hier eine kurze Beschreibung der wichtigsten Gebäude des olympischen Dorfs: Die Sporthalle ist in Form einer Stahlgerippe-Konstruktion gebaut, eine Längsseite ist in Fensterflächen aufgelöst. Über die gesamte Länge befinden sich im unteren Drittel Glastüren, durch die die Athleten ursprünglich unmittelbar auf den Sportplatz gelangen konnten. Im Inneren hob der Architekt Werner March das Gegenspiel von Material und Farbe mit einer blau-roten Klinkerplattenverkleidung der Hallenwände, einer sichtbar belassenen Stahlkonstruktion, einem holzverschalten Dachstuhl und der leicht getönten Fenster hervor. Neben einem Boxring nahm die Halle verschiedene Turngeräte auf. Eine weitere Sporthalle gleicher Größe befand sich im Nordteil des Dorfes.

Die Sporthalle ist in Form einer Stahlgerippe-Konstruktion gebaut, eine Längsseite ist in Fensterflächen aufgelöst. Über die gesamte Länge befinden sich im unteren Drittel Glastüren, durch die die Athleten ursprünglich unmittelbar auf den Sportplatz gelangen konnten. Im Inneren hob der Architekt Werner March das Gegenspiel von Material und Farbe mit einer blau-roten Klinkerplattenverkleidung der Hallenwände, einer sichtbar belassenen Stahlkonstruktion, einem holzverschalten Dachstuhl und der leicht getönten Fenster hervor. Neben einem Boxring nahm die Halle verschiedene Turngeräte auf. Eine weitere Sporthalle gleicher Größe befand sich im Nordteil des Dorfes.Aus der Sporthalle heraus geht es am Sportplatz vorbei. Der hat die Ausmaße des Olympiastadions und bot so beste Trainingsmöglichkeiten. Nach Jahren der Verwilderung ist er wieder hergerichtet und wird von ESV Lok Elstal genutzt. Am anderen Ende des Sportplatzes stehen die traurigen Reste der Schwimmhalle. Dieses 1936 hochmoderne und 1992 noch voll genutzte Gebäude ist durch Brandstiftung zur Ruine geworden.

Den Athleten bot die Schwimmhalle optimale Trainingsmöglichkeiten. Das 25 x 12 m große Sportbecken war mit lichtgrünen Fliesen, die Wände dagegen mit hellen Keramikfliesen verkleidet. In der Schwimmhalle gab es zusätzliche Umkleide-, Brause- und Massageräume sowie eine Frisierstube.

Den Athleten bot die Schwimmhalle optimale Trainingsmöglichkeiten. Das 25 x 12 m große Sportbecken war mit lichtgrünen Fliesen, die Wände dagegen mit hellen Keramikfliesen verkleidet. In der Schwimmhalle gab es zusätzliche Umkleide-, Brause- und Massageräume sowie eine Frisierstube.Über die gesamte Länge der Halle befinden sich im unteren Drittel Glastüren, durch die man ursprünglich unmittelbar auf den Sportplatz gelangen konnte. Im Obergeschoss führte eine Tür direkt vom finnischen Dampfschwitzbad zum Dreimeter-Sprungbrett. So konnte jeder Athlet gleich nach dem Saunieren ein kühles Bad nehmen.

Ein ausgezeichneter Punkt im Dorf, am Schnittpunkt zwischen oberer und unterer Dorfaue, befand sich die Bastion - eine Freiluftbar, die im Krieg zerstört wurde. Es handelte sich um eine Holzkonstruktion auf einem unterkellerten Steinsockel; das Dach war mit Reet gedeckt. Zur Zeit wird daran gearbeitet den Keller wieder freizulegen. Wenn dort Toiletten einbaubar sind, dann wird die Bastion vielleicht wieder auferstehen.

Ein ausgezeichneter Punkt im Dorf, am Schnittpunkt zwischen oberer und unterer Dorfaue, befand sich die Bastion - eine Freiluftbar, die im Krieg zerstört wurde. Es handelte sich um eine Holzkonstruktion auf einem unterkellerten Steinsockel; das Dach war mit Reet gedeckt. Zur Zeit wird daran gearbeitet den Keller wieder freizulegen. Wenn dort Toiletten einbaubar sind, dann wird die Bastion vielleicht wieder auferstehen. Am östlichen Rand des olympischen Dorfes liegt das Kommandantenhaus. Es diente als private Unterkunft für den Kommandanten. Der offizielle Dienstsitz und das Dienstbüro lagen im Empfangsgebäude, das zugleich den Haupteingang des olympischen Dorfes darstellte.

Am östlichen Rand des olympischen Dorfes liegt das Kommandantenhaus. Es diente als private Unterkunft für den Kommandanten. Der offizielle Dienstsitz und das Dienstbüro lagen im Empfangsgebäude, das zugleich den Haupteingang des olympischen Dorfes darstellte.

Das Hindenburghaus war das zentrale Gemeinschaftshaus – dem Andenken des Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg geweiht, der bis zu seinem Tod im August 1934 Schirmherr der Olympischen Sommerspiele war – befand sich in der Nähe des Empfangsgebäudes. Die zweistöckige Anlage mit Längsbau, Seiten- und Querflügeln umschloss an der Eingangsseite einen Ehrenhof. Im Erdgeschoss befanden sich im Eingangsbereich eine Fernsehstube, in den Flügeln Verwaltungsräume, der große Raum der offiziellen Wiegestelle sowie zwei Räume zur Abhaltung von Gottesdiensten. In der Fernsehstube wurde erstmals die Technik der Live-Übertragung erprobt. Im Obergeschoss befanden sich Trainingsräume und der große Festsaal.

Das Hindenburghaus war das zentrale Gemeinschaftshaus – dem Andenken des Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg geweiht, der bis zu seinem Tod im August 1934 Schirmherr der Olympischen Sommerspiele war – befand sich in der Nähe des Empfangsgebäudes. Die zweistöckige Anlage mit Längsbau, Seiten- und Querflügeln umschloss an der Eingangsseite einen Ehrenhof. Im Erdgeschoss befanden sich im Eingangsbereich eine Fernsehstube, in den Flügeln Verwaltungsräume, der große Raum der offiziellen Wiegestelle sowie zwei Räume zur Abhaltung von Gottesdiensten. In der Fernsehstube wurde erstmals die Technik der Live-Übertragung erprobt. Im Obergeschoss befanden sich Trainingsräume und der große Festsaal.

Das Speisehaus der Nationen, am höchsten Rand der Dorfaue gelegen, stellte als großes Wirtschaftsgebäude das beherrschende Gegenstück zum Empfangsgebäude dar. Die tragende Konstruktion besteht aus einem Eisenbetonskelett, wodurch eine weitgehende Auflösung der Wände in Fensterfronten möglich wurde. Hinter den Terrassen lagen die Speisesäle, ihnen zugeordnet befanden sich hofseitig die Küchen. Angelegt als bogenförmiger, nach oben abgestufter Terrassenbau mit Flachdach, nahm dieser über drei Geschosse um die 40 Speisesäle mit jeweils zugeordneten Küchen auf. Entsprechend der jeweiligen Mannschaftsstärke waren die größten Speisesäle und Küchen für zweimal 150 Athleten im Erdgeschoss untergebracht, während sich aus der Abstufung der Obergeschosse nach oben die Räume für die kleineren Gemeinschaften ergaben.

Das Speisehaus der Nationen, am höchsten Rand der Dorfaue gelegen, stellte als großes Wirtschaftsgebäude das beherrschende Gegenstück zum Empfangsgebäude dar. Die tragende Konstruktion besteht aus einem Eisenbetonskelett, wodurch eine weitgehende Auflösung der Wände in Fensterfronten möglich wurde. Hinter den Terrassen lagen die Speisesäle, ihnen zugeordnet befanden sich hofseitig die Küchen. Angelegt als bogenförmiger, nach oben abgestufter Terrassenbau mit Flachdach, nahm dieser über drei Geschosse um die 40 Speisesäle mit jeweils zugeordneten Küchen auf. Entsprechend der jeweiligen Mannschaftsstärke waren die größten Speisesäle und Küchen für zweimal 150 Athleten im Erdgeschoss untergebracht, während sich aus der Abstufung der Obergeschosse nach oben die Räume für die kleineren Gemeinschaften ergaben.

Das Empfangsgebäude gibt es nicht mehr, es wurde schon 1952 als Teilruine abgetragen. Und der Straßentunnel, der einen kreuzungsfreien Anschluss an die Hamburger Chaussee ermöglichte, ist dem Ausbau der B5 zum Opfer gefallen.

Das Empfangsgebäude gibt es nicht mehr, es wurde schon 1952 als Teilruine abgetragen. Und der Straßentunnel, der einen kreuzungsfreien Anschluss an die Hamburger Chaussee ermöglichte, ist dem Ausbau der B5 zum Opfer gefallen.Vom 1. Mai bis zum 15. Juni 1936 wurde das olympische Dorf für Besucher geöffnet; rund 370.000 Menschen nutzten die Gelegenheit und besuchten das Gelände. Am 1. Juli 1936 übergab die Wehrmacht das Dorf an das nationale Organisationskomitee. Die Spiele begannen am 1. August. Bereits am 20. Juni traf als erste die japanische Mannschaft in Berlin ein und wurde in Döberitz einquartiert. Der Rummel um Zeiten, Distanzen und Medaillen dauerte bis zum 16. August. Während der Spiele beherbergte das olympische Dorf rund 4.800 männliche Sportler und Betreuer aus 50 Nationen (die rund 500 weiblichen Athletinnen wohnten in Gebäuden auf dem Reichssportfeld).

Nach den Sportlern kamen die Soldaten. Direkt nach den Olympischen Spielen wurden die Mannschaftshäuser zu Unterkünften der Infanterieschule und des 1. Bataillons des Infanterielehrregiments umfunktioniert. 1937 wurde das umgebaute Speisehaus der Nationen als hochmodernes „Olympia-Lazarett“ wieder eröffnet.

Als die Rote Armee das Dorf am 22. April 1945 erreichte, hatten bereits alle Zivilisten und noch transportfähige Soldaten das Gelände verlassen. Das Lazarett lief im Notbetrieb bis Juli 1945. Nach Kriegsende kamen Flüchtlinge und ausgebombte Familien in den Gebäuden unter.

Ab ca. 1947 war die Rote Armee offiziell Hausherrin des olympischen Dorfes, riegelte es ab und nutzte es als Kaserne. Die Offiziere wohnten mit ihren Familien dort. Nach und nach wurden aufgrund gestiegener Bedürfnisse an Raum und Ausstattung die ursprünglichen Wohnhäuser durch mehrgeschossige Plattenbauten ersetzt, wobei Sichtachsen und das Wegesystem teilweise zerstört wurden.

Den veränderten politischen Verhältnissen folgend verließen die Sowjets ab Herbst 1991 bis Sommer 1992 die geschichtsträchtige Kaserne. Das Olympische Dorf ging in den Besitz des Bundesvermögensamtes über. Seitdem wurde es nicht mehr genutzt und gepflegt. 1993 wurde das olympische Dorf unter Denkmalschutz gestellt.

Den veränderten politischen Verhältnissen folgend verließen die Sowjets ab Herbst 1991 bis Sommer 1992 die geschichtsträchtige Kaserne. Das Olympische Dorf ging in den Besitz des Bundesvermögensamtes über. Seitdem wurde es nicht mehr genutzt und gepflegt. 1993 wurde das olympische Dorf unter Denkmalschutz gestellt.Pläne zur Umnutzung des Geländes gab es in der Folgezeit viele, durchgeführt wurde allerdings keiner. Schließlich kaufte die 1998 gegründete GbR Olympisches Dorf das Areal im Jahr 2000. Seit Ende 2005 gehört es zum Eigentum der DKB Stiftung für gesellschaftliches Engagement. Da eine umfassende Restaurierung und Umnutzung mittelfristig nicht finanzierbar ist, konzentriert sich die Stiftung momentan auf die Sicherung der Bestandsgebäude und die museale Nutzung des Geländes.

Von den ursprünglichen Bauten stehen heute noch das Hauptwirtschaftsgebäude, das kulturelle Zentrum "Hindenburghaus", die Sporthalle, die Schwimmhalle sowie neun der Unterkunftshäuser. Jedes dieser Häuser trug den Namen einer deutschen Stadt, aber das "Haus Minden" zum Beispiel steht nicht mehr. Die schon damals zahlreichen Birken haben sich ungehindert ausgebreitet, durch die asphaltierten Wege bricht Gras und Löwenzahn. Was die Sowjets nicht für ihre Zwecke nutzten, ließen sie verfallen.

Fast sieben Jahrzehnte nach der Sommerolympiade und der späteren Nutzung als Wohnort für Offiziere der russischen Streitkräfte und deren Familien, öffnete im Jahre 2004 das Olympische Dorf wieder seine Tore. In historischen Führungen kann das Gelände mit den einmaligen architektonischen Bauwerken wie bspw. das Speisehaus der Nationen und die Sporthalle besichtigt werden. Führungen werden regulär durch die DKB Stiftung für gesellschaftliches Engagement (Eigentümerin) angeboten. In geringem Umfang sind auch Führungen, z.B. für Gruppen, durch Zeitzeugen der Historia Elstal e.V. möglich.

Quelle: Text (Auszug) z.B. David Dahlke; Objektbeschreibungen z.T. von den Infotafeln vor Ort übernommen; Schrift der DKB Stiftung (Auszüge)